相続

相続対策として、子どものいない叔母夫婦の養子になっても問題ないでしょうか。

細川 涼子さん(仮名 28歳 会社員)のご相談

子どもがいない叔母夫婦から、相続税対策として養子にならないかとの話が出ています。生活はこれまでと変わらず実親との生活をしていてかまわないとのことなので、書類上だけのことなら受けても良いのかと思っているのですが、問題はありますか?

細川 涼子さん(仮名)のプロフィール

| 家族構成 |

|---|

| 本人(28歳 会社員) |

| 父 (58歳 会社員) |

| 母 (57歳 専業主婦) |

| 妹 (26歳 会社員) |

| 兄 (30歳 会社員)※既婚 子どもあり |

鈴木 暁子

(すずき あきこ)先生

ファイナンシャル・プランナーからの

アドバイスのポイント!

- 養子になった場合、親族の関係性を整理しましょう。

- 細川さんが養子になることで影響が及ぶ人もいます。

- 法律上の届出事項は簡単に変更、解消ができません。十分な検討の上で。

残された財産の相続先と割合を二次相続まで確認し、相続に関わる両家が納得する結論を

1.養子縁組した場合、家族の関係性がどのようになるのかを整理しましょう。

細川さん、こんにちは。FPという仕事をしていると、資産があることはありがたいことでもある一方、いろいろ悩みが生じることも少なくないと感じます。やはりご相談の多くは相続税についてですね。

お子さまがいらっしゃらない叔母さまご夫婦との養子縁組を打診されておられるとのこと。縁組後も特に叔母さまご夫婦と暮らす必要はなく、これまでどおりご家族と暮らせるということで、一見書類上の処理だけのようなイメージですが、実は大きな誤解です。もし養子縁組をした場合、家族の関係性がどのようになるのかを整理してみましょう。

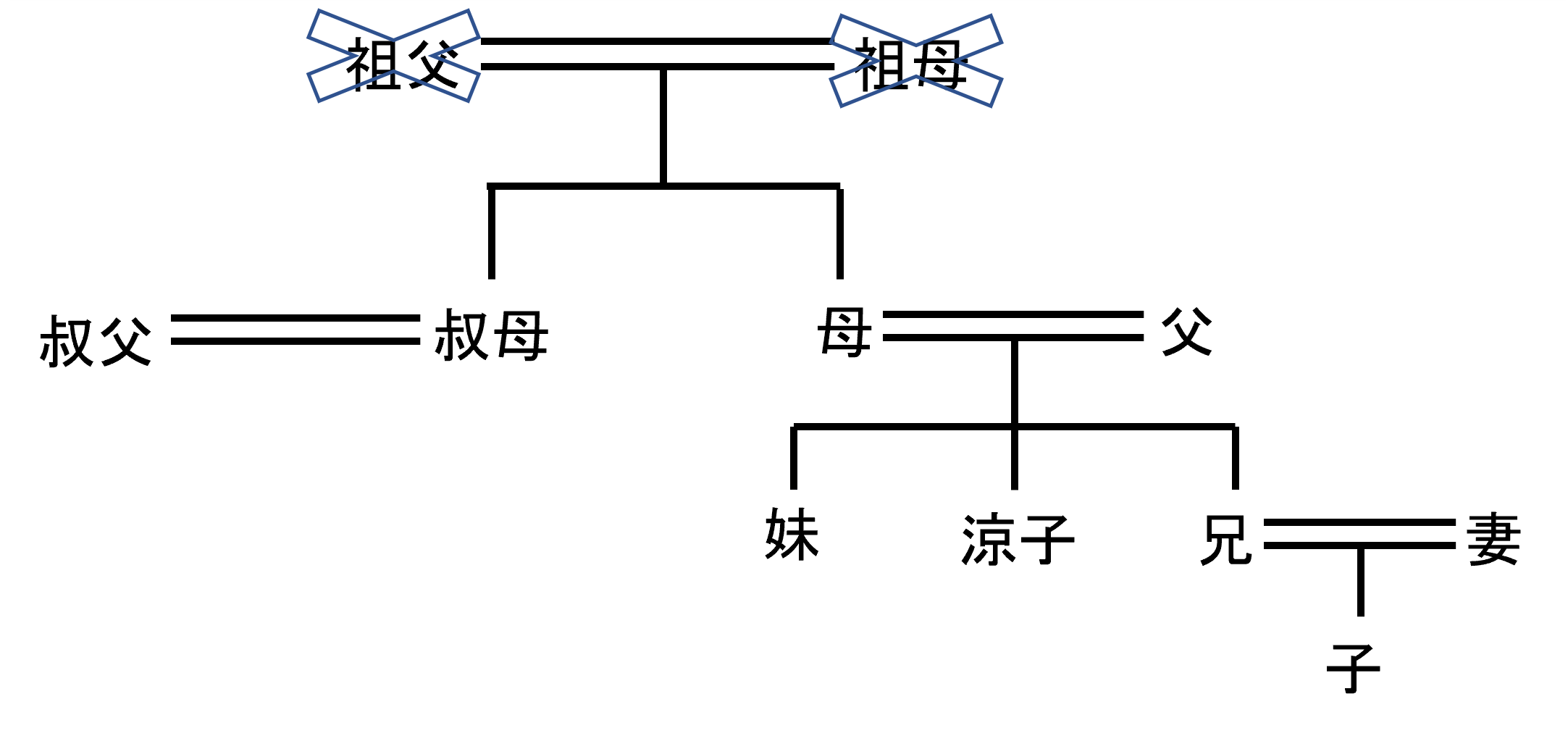

【現状】

※叔父の両親は亡くなっており、兄弟姉妹もいない

【養子縁組後】

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。普通養子縁組は、縁組後も実父母との親族関係は終了しない形式です。一方特別養子縁組は、縁組後は実父母との親族関係が終了する形式です。なお、特別養子縁組は養子側の要件として「原則、15歳に達していない者」であることが求められるので、今回もし養子縁組を検討する場合は、普通養子縁組ということになります。したがって、図を見ていただくとわかるように、細川さんが叔母さまご夫婦の養子となった場合、実のご両親と叔母さま夫婦と、法律上2つの親子関係が存在することになります。

2.養子縁組後の影響は大きいものです。

次に細川さんが叔母さま夫婦の養子になった場合の影響を確認しておきましょう。

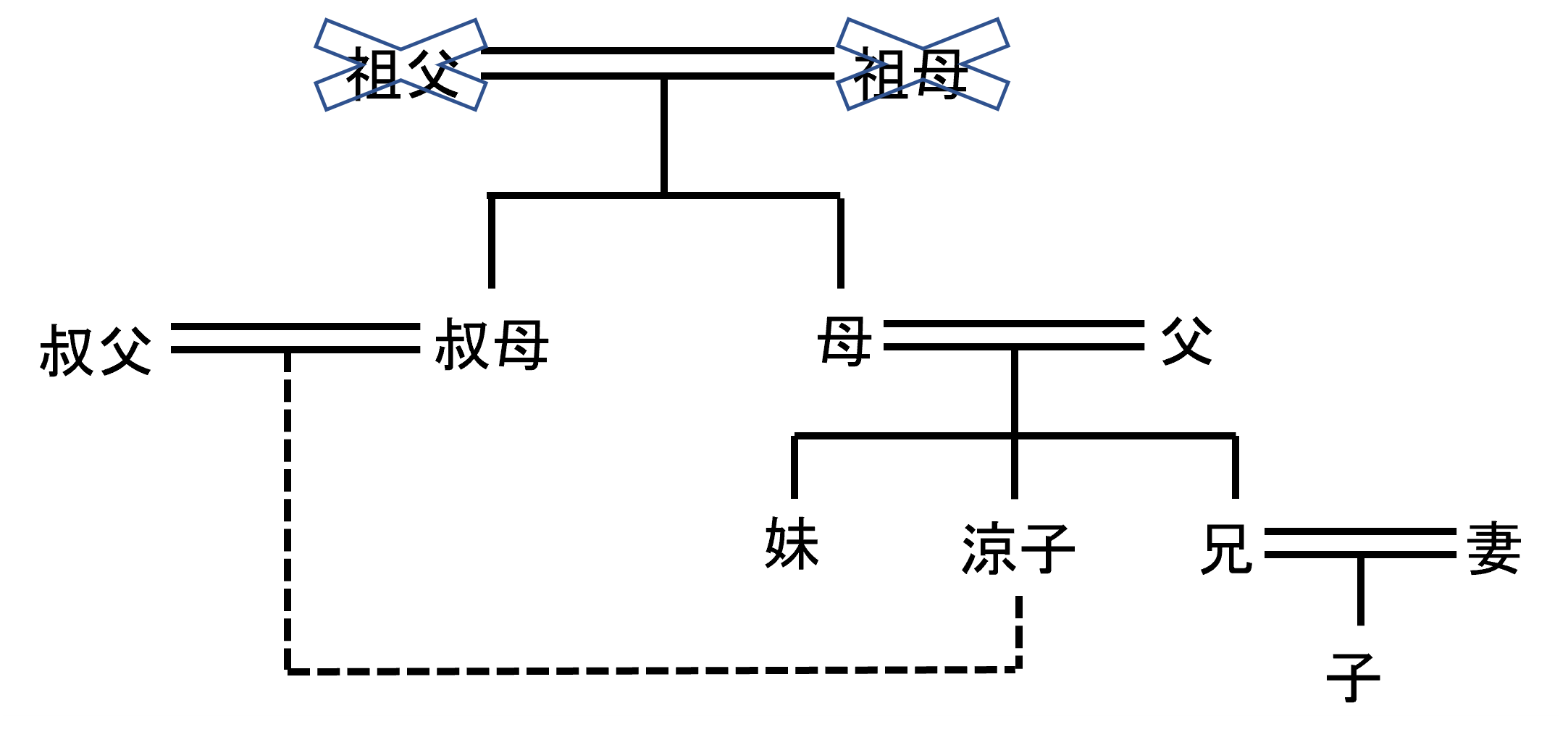

細川さんが叔母さま夫婦の「子」になることで相続人が増え、相続税の計算における基礎控除が増えます。叔母さまご夫婦もこの点を意識されていらっしゃるのでしょう。

【基礎控除】

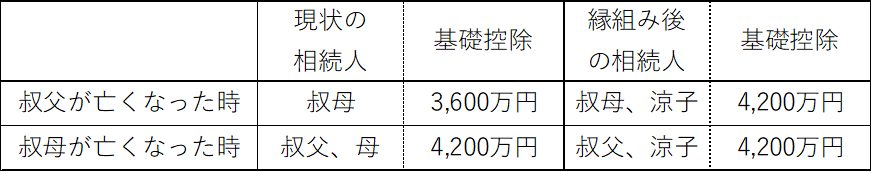

また、叔母さまたちが亡くなられた場合、相続人が法定相続分で分割したものとして、相続分も確認しておきましょう。

【法定相続分】

一次相続というのは、最初の相続(叔父さままたは叔母さまが亡くなられた時)のことで、二次相続というのは残った配偶者が亡くなられた時のことをいいます。

叔父さまが叔母さまより後に亡くなられた場合、現状ですと親族がいないため、相続人がいないことになります(実際は遺言でお母さまなどに遺されるとは思いますが)。

これを見ておわかりかと思いますが、現状であれば、叔母さまの財産についてはお母さまにも相続分があるので、お母さまが相続した叔母さまの財産は、将来お母さまが亡くなられた時にはその分も兄弟姉妹に等分されます。ところが、細川さんが養子となると、細川さんの権利は非常に大きいことがわかります。

特に叔父さま→叔母さまの順に亡くなった場合、現状では叔母さまの財産について、お母さまが100%相続する権利がありますが、細川さんが養子として存在すると、細川さんが100%相続し、お母さまの相続分はありません。法定相続分の権利は順位があり、上位の順位の相続人がいる場合、下位の順位の相続人は相続分がありません。子は第一順位、兄弟姉妹は第三順位のため、細川さんはお母さまより優先されるのです。

したがって、一次、二次と段階的ではありますが、養子になれば、最終的には叔母さま夫婦の財産は100%細川さんが相続できるというわけです。

さらに、実のご両親との親子関係は終了しているわけではないので、実のご両親の財産についても相続分があります。ご両親の財産を法定相続分で分割するとすれば、将来的には3人の兄弟姉妹で1/3ずつ相続することになります。

これらのことは、細川さんにとっては悪くない話といえますが、兄弟姉妹とのバランスを考えると、著しく不均衡を生じさせることにもなります。

このような場合、兄弟姉妹の関係がうまくいかなくなる例を何度も見聞きしてきました。

もちろん細川さんが実のご両親の財産について相続放棄をすることもできます。でも、今はそのつもりでも、その時の状況によっては、やはり相続できればありがたいと思うかもしれません。

また、レアなケースではありますが、細川さんが叔母さま夫婦の財産を100%相続し、その後結婚。ところが配偶者よりも先に細川さんが亡くなってしまうと、子がいれば将来的にその子が相続できますが、子がいなかった場合、法定相続分で相続人が相続したとすると、細川さんの親御さまがご健在であれば、細川さんの配偶者が2/3、親御さまが1/3となります。また、親御さまが亡くなられていれば細川さんの配偶者が3/4、細川さんのお兄さまと妹さんが1/8ずつとなり、もともと細川さんのご実家に近い方の財産だったにもかかわらず、大半が血縁のない側に移ってしまうこともあり得ます。

相続税の節税はその時限りの話ですが、その財産の行方を考えると、将来にわたり兄弟姉妹も巻き込む問題となるのです。

3.法律関係が簡単には元に戻せません。十分な検討を!

相続の話ですと、どうしても生々しいことも申し上げないといけない場面もあります。こんなに大ごとなのかと驚かれたと思います。冒頭でも申し上げたように、法律上の関係を変更するということは、見た目には変わりがなくても、実は非常に大きなことなのです。

そして一度結んだ養子縁組はよほどの理由がない限り、解消することはできません。仮に相続税を支払うことになったとしても、相続する財産以上の税金がかかるわけではありません。節税のために家族関係が悪くなっては本末転倒です。この件は、お母さまと叔母さまとのお話し合いになると思います。叔母さまもこのようなことまでは想定せずのご提案だったと推察します。誤解のないよう、じっくりご説明をしながらお話し合いをされることをお勧めします。

| 執筆者 | 鈴木 暁子 (すずき あきこ) |

|---|---|

| プロフィール | ファイナンシャルプランナー(CFP®)。企業、自治体などで講演活動を行う一方、執筆やメディア取材協力での情報発信、個人相談など精力的に活動中。ライフスタイルが多様化する今、その人らしいライフプランづくりを応援するFP。資産形成、リタイアメントプランニング、高齢期の住まいとお金のサポートを得意とする。武蔵大学経済学部非常勤講師、J-FLEC認定アドバイザー。 |