公的制度

『患者申出療養』とはなんでしょうか。いわゆる『先進医療』とはどう違うのでしょうか。

上原 潤子さん(仮名 42歳 会社員)のご相談

昨年、実家の母(71歳)が乳がんと診断されました。右胸の乳房部分切除手術の為、2週間程入院した後は一定期間放射線治療を受け、現在治療がひと段落したところです。幸いにも早期発見だったため、転移もなく経過は良好です。今回はすべて保険適用となる治療だったため、母の医療費の自己負担は2割でしたが、今後、保険適用外の治療を受けた場合等の費用が心配になり、最新のがん治療について自分なりに調べてみました。そこで『患者申出療養』という言葉をはじめて聞いたのですが、こちらは先進医療とはどう違うのか、また費用については全額自己負担となるものなのか、教えて頂けたらと思います。

上原 潤子さん(仮名)のプロフィール

| 家族構成 |

|---|

| 上原 潤子さん(仮名 42歳 会社員) |

| 松田 ゆきのさん(潤子さんの母 71歳)医療費の窓口負担2割 |

髙柳 万里

(たかやなぎ まり)先生

ファイナンシャル・プランナーからの

アドバイスのポイント!

- 患者申出療養は患者からの申し出が必要

- 保険外の療養を受けたときの自己負担となる範囲を確認しましょう

- 主治医とコミュニケーションをとりつつ治療方針を決めましょう

患者から申し出ることにより、所定の未承認薬の使用等を身近な医療機関において実施するもので、治療の選択肢を広げるための保険外併用療養制度のひとつです。

上原さん、この度はご相談ありがとうございます。

お母さまの今後の治療やその費用のこと等、色々とご心配されていることと思います。

今回の治療については保険適用内の治療のみだったため、お母さまの窓口での医療費の自己負担金額は2割だったようですが、今後の状況によっては保険適用外等の治療を受ける可能性もゼロではありません。先進医療との違いを含め、患者申出療養制度の概要をご説明します。

患者申出療養とは

未承認薬等を迅速に使用したいという、がんや難病等の患者の方々の思いに応えるため、患者からの申出を起点とし、安全性・有効性等を確認しつつ、できる限り身近な医療機関で受けられるようにする保険外併用療養の制度のひとつです。将来的に保険適用につなげるためのデータや科学的根拠を集積することを目的として2016年4月にスタートしました。

保険外併用療養とは

保険診療との併用が認められている療養。

※参照(2024年5月20日時点):厚生労働省 患者申出療養制度

先進医療との違い

先進医療は厚生省で認可された所定の医療機関が起点となり、先進的な医療を実施するものですが、患者申出療養は患者の申出が起点となって、未承認薬等の使用や療法について安全性・有効性が一定程度確認された上で、身近な医療機関において実施できるものとなっています。

利用するには様々な条件があります

患者から申し出があれば、どのような医療技術でも受けられるわけではありませんので、注意が必要です。実際に利用するためには、様々なハードルをクリアする必要があります。

そもそも将来的に保険適用をめざすための計画が立てられる医療であることが前提条件であるため、一定レベルの科学的根拠があるものが対象となる制度です。原則として、現時点である程度の科学的根拠がない医療や、それに基づいた計画を臨床研究中核病院において作成が困難な場合は、対象外となります。

患者から申出のあった医療技術については、患者のその時点の病状に対してきちんと効く可能性が高いか(有効性)、また大きな副作用の心配などがないか(安全性)などについて、国の会議等で検討されたのちに、実施できるかどうか決定されます。

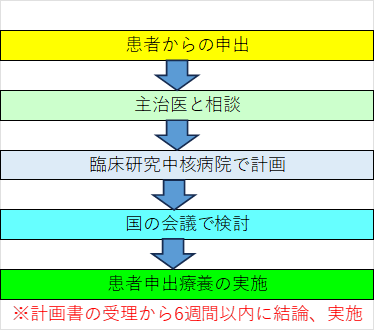

患者申出療療養実施までの流れ

患者がかかりつけ医等と相談のうえ、保険外の最先端医療技術と保険診療の併用を希望した場合、臨床研究中核病院または特定機能病院に申出を行います。患者は治療の有効性や安全性等の説明を受けたうえで、臨床研究中核病院等が作成した意見書を添えて、国に患者申出療養の申請を行います。

国による審査期間は、先進医療では約3か月~6か月程度かかっていましたが、患者申出療養では原則6週間(前例がある医療については原則2週間)に短縮されます。

審査が認められると、申出を受けた臨床研究中核病院等で治療が行われますが、審査結果により、患者の身近な医療機関での実施が可能となる場合もあります。

【治療実施までの主な流れ】

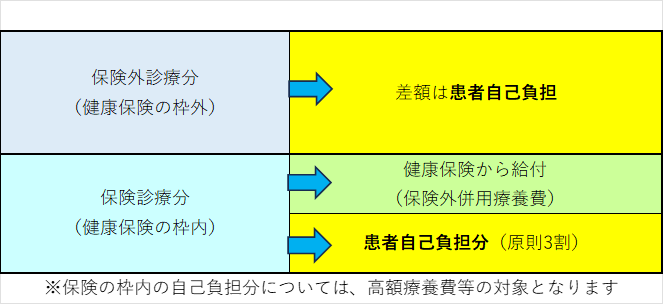

保険外の療養を受けた時の自己負担について

通常、健康保険が適用されない保険外の療養を受けると、保険が適用される療養にかかる費用も含めて医療費の全額が自己負担となります。

ただし、医療技術の進歩や患者のニーズの多様化に対応するため、保険適用外の療養を受ける場合でも、一定条件を満たした「評価療養」「選定療養」「患者申出療養」については保険との併用が認められています。この場合、健康保険の枠を超える部分についての差額は自己負担となりますが、健康保険が適用される療養にかかる費用は保険診療に準じた保険給付が行われます。

もしお母さまが患者申出療養の対象となった場合、未承認薬等の保険外診療分については自己負担となりますが、保険診療分の自己負担については2割で済むということになります。

保険外の療養を受けた時の自己負担の範囲(イメージ)

【患者申出療養の自己負担額の例】

- マルチプレックス遺伝子パネル検査による遺伝子プロファイリングに基づく分子標的治療→325,899円

- 経皮的乳がんラジオ波焼灼療法→397,759円

- パクリタキセル腹腔内投与及び静脈内投与並びにS-1内服併用療法→275,100円

(令和3年7月1日~令和4年6月30日に実施されたもので、一件あたりの患者申出療養費用)

※参考(2024年5月20日時点):厚生労働省 令和4年6月30日時点で実施されていた患者申出療養の実績報告について

評価療養とは

医学的な価値が定まっていない新しい治療法や新薬など、将来的に保険導入をするか評価される療養。

- 先進医療

- 医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験に係る診療

- 薬事法承認後で保険収載前の医薬品、医療機器、 再生医療等製品の使用

- 薬価基準収載医薬品の適応外使用(用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの)

- 保険適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用(使用目的・効能・効果等の一部変更の承認申請がなされたもの)

選定療養とは

特別な療養環境など患者自らが希望して選ぶ療養で、保険導入を前提としない療養。

- 特別の療養環境(差額ベッド)

- 歯科の金合金等

- 金属床総義歯

- 予約診療/時間外診療

- 大病院の初診/再診

- 180日以上の入院

- 制限回数を超える医療行為

- 水晶体再建に使用する多焦点眼内レンズ など

主治医とのコミュニケーションが大切

患者申出療養制度は比較的新しい制度であるため、まだご存じでない方も多いようですが、将来的に治療の選択肢を広げるための手段のひとつとして知っておいて頂けたらと思います。今後の利用実績等の結果を反映して、患者や医療機関双方にとって、よりスムーズに利用しやすい制度になることが期待されます。

お母さまの治療方針により、保険適用外の未承認薬等の治療にチャレンジしたい時期が来るかもしれません。かかりつけの主治医や医療機関と充分コミュニケーションをとり、この制度が利用できる場合は、自己負担となる費用についてはどの程度の金額が想定されるか等、随時相談しながら治療方針を決めて頂けたらと思います。

| 執筆者 | 髙柳 万里 (たかやなぎ まり) |

|---|---|

| プロフィール | AFP。福岡県出身。金融教育を受ける機会を得られないまま社会人となり、自身がお金のやりくりに悩んだことから金融リテラシーの必要性を痛感しFP資格取得。親子向けワークショップや小学校等での保護者向け講座、金融教育関連書籍の監修など、子どもたちの金融リテラシー向上のために日々活動中。相談者が「楽しく学んで即実践!」できる提案を心掛けている。 |